Deutschtraining – Mittels eines Orientierungstests

- Projektleitung: Stefanie Wick Widmer, Marius Roth und Nina Schnatz

- Institution: Berufsbildungsschule Winterthur

- Kontakt: stefanie.wickwidmer@bbw.ch

Mittels eines Orientierungstests evaluieren die Lernenden ihre Grammatik-, Lese- und Schreibkompetenzen. Danach absolvieren sie ein auf ihre Schwächen abzielendes Förderprogramm.

Produkt

Das Produkt liegt in Form eines Ergebnisberichtsvor.

Beschreibung

Digitalisierung Sprachförderungsprogramm ABZ

- Projektleitung: Roland Menzi und Meta Studinger

- Institution: Allgemeine Berufsschule Zürich (ABZ)

- Kontakt: roland.menzi@a-b-z.ch

Ein Ziel des Projekts ist es, aufgrund der bereits erarbeiteten und von Prof, Dr. Nodari abgenommenen Materialien ein umfassendes digitalisiertes Sprachförderungsprogramm mit Übungen für alle häufig vorkommenden Sprachprobleme/Textsorten zu entwickeln, das es ermöglicht, dass die Lernenden ihren Fähigkeiten und ihrem Lerntempo entsprechend Lerninhalte, in denen sie Schwierigkeiten (Gross-/Kleinschreibung, Textverständnis, Hörverständnis, Schreibstrategien, Aufbau von Texten,…) haben, wiederholen, üben und vertiefen.

Beschreibung

Mit der Unterstützung und Begleitung von Professor Dr. Claudio Nodari vom Institut für Interkulturelle Kommunikation erstellt die ABZ seit 2 Jahren in 2 Teilschritten ein Sprachförderungsprogramm, das die Lese- und Schreibkompetenzen integrativ (im Regelunterricht BK und ABU) sowie bei Bedarf (erhoben in einer Sprachstandserhebung) in separativen Sprachförderkursen fördert. Beide Gefässe sind inhaltlich aufeinander abgestimmt. Im Projekt «Digitalisierung Sprachförderungsprogramm ABZ» sollen die erstellten Lese- und Sprachförderungsaufgaben für den Grund- und Förderunterricht sowie deren Unterstützungstools (PSC-Liste (= persönliche Schreibcheckliste, laufend geführte individuelle Liste mit persönlichen Rückmeldungen und Lernzielen sowie «Überarbeitungshinweisen» für das Schreiben sowie Handlungsanleitungen ,…) digitalisiert und ein einfaches digitales Lerncoaching-Tool (Lernjournal) entwickelt werden, das die individuelle Förderung und Begleitung der einzelnen Lernenden unterstützt, indem man ihnen aufgrund der bei ihnen festgestellten und in der PSC-Liste festgehaltenen Sprachprobleme gezielt auf sie zugeschnittene digitale Übungen auf der Lernplattform zuweist. Ziel für die Lernenden ist, dass sie möglichst schnell und nachhaltig ein Sprachniveau erhalten, das sie befähigt, den Anforderungen des Berufsschulunterrichts zu folgen und das QV mit mehr Erfolg absolvieren zu können (zum Teil hoher Anteil an schulischen Vornoten beim QV, kann zum Hindernis werden, wenn die sprachlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind).

Das entwickelte Tool soll ein individuelles Lerncoaching ermöglichen und auf weitere Förderkurse ausgeweitet werden können. Ausserdem kann es bei Bedarf zum Beispiel im ABU, BK- und Förderbereich auch von anderen Schulen genutzt werden.

Das Hauptgewicht liegt nicht auf dem Einüben von grammatikalischen Regeln, sondern im Aufbau von Sprachstrukturen und der Bearbeitung von Texten. Formativ gestaltete Lernpakete geben den Lernenden dabei ein aussagekräftiges Feedback zu ihrem aktuellen Lernstand und unterstützen sie dabei, ihren Lernprozess besser zu gestalten, indem sie gezielter an ihren persönlichen Schwachstellen üben und sich dadurch kontinuierlich sprachlich verbessern können. Dabei wird nicht «Theorie» gebüffelt, sondern an Sprachstrukturen gearbeitet.

Einsatz im Sprachförderkurs bzw. in allgemeinen Förderkursen: Für jede:n Lernende:n im Sprachförderkurs (erweiterbar: in jedem Förderkurs) wird ein digitales Lernjournal geführt, in dem die persönliche PSC-Liste abgelegt ist, die laufend erweitert wird. Basierend auf laufenden Textkorrekturen wird diese erweitert und dient als Ausgangspunkt für die Zuteilung von auf die Problematik des bzw. der jeweiligen Lernenden zugeschnittenen Übungen. Diese können digital erledigt werden. Dabei werden das selbstständige Lernen und Reflektieren gefördert.

Einsatz im Regelunterricht: Auch im Regelunterricht kann für alle Lernenden im ABU-Unterricht eine PSC-Liste geführt werden. Durch die Zuteilung von individuellen Übungen kann die Sprachförderung auch integrativ besser gelingen. Die Lese- und Schreibförderungsunterlagen können zudem im BK- sowie im ABU-Unterricht digitalisiert zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt beinhaltet neben der Digitalisierung von qualitativ hochstehenden Lerninhalten auch die Erstellung bzw. Erarbeitung eines digitalen Aufgabenpools und einer digitalen PSC-Liste, mittels derer den Lernenden im persönlichen Lernjournal auf sie zugeschnittene Übungen zugeteilt werden können. Auch dazu gehört die Begleitung durch Expert:innen und die Schulung von Lehrpersonen, die diese Inhalte erstellen, damit diese selbstständig arbeiten und eigene Lerninhalte erarbeiten können, so dass der Aufgabenpool laufend erweitert werden kann.

Innovationspotential

Das Sprachförderungsprogramm von Prof. Dr. Nodari setzt an einem anderen Ort an als die herkömmliche Sprachförderung. Wurden in der Vorstufe stark grammatikalische Aspekte in den Vordergrund gestellt, was erwiesenermassen bei Lernenden mit Sprachschwierigkeiten nicht erfolgsverspre-chend ist und viel Zeitressourcen in Anspruch nimmt, wird hier das Schwergewicht auf die Sprachstrukturen gelegt und die Lese- und Schreibkompetenz gefördert.

Im ABU- und BK-Unterricht sowie im Sprachförderbereich können Schulen dank des gemeinsamen Rahmenlehrplans problemlos auch kantonsübergreifend zusammenarbeiten und damit voneinander profitieren. Die Schullehrpläne und somit die Lerninhalte ähneln sich – völlig berufsunabhängig, vor allem auch im sprachlichen Teil! Die integrative Sprachförderung ist leider aber noch immer ein «Stiefkind» im ABU-Unterricht, die meisten ABU-Lehrpersonen haben keine vertiefte Sprachlehrpersonenausbildung. Auch wenig entwickelt sind die individuelle Sprachförderung auf der Sek 2 sowie die Sprachförderung im BK-Unterricht. Mit der Entwicklung dieses Tools schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Lehrpersonen werden dabei unterstützt, die Lernenden im Unterricht gezielt individuell sprachlich zu fördern. Durch das Zur-Verfügung-Stellen eines breiten Angebots an Übungsmöglichkeiten, die den Lernenden aufgrund der von der Lehrperson festgestellten Problematiken indi-viduell zugeordnet werden können, können sich die Lernenden laufend individuell und in ihrem Tempo und in ihrem Bereich verbessern. Dies kann aufgrund des digitalen Tools auch zeit- und ortsunabhängig passieren, was den Schulen ermöglicht, freiere Förderangebote zu gestalten. So können auch Lernenden betreut werden, denen die betriebliche und persönliche Situation nicht erlaubt, an einem Förderkurs vor Ort teilzunehmen. Formative Tests geben den Lernenden individuelle Rückmeldungen. Ein Expertenteam, das die Aufgaben, das Lernjournal und die PSC-Liste erstellt und betreut, gewährleistet einen hohen Qualitätsstandard der Lerninhalte und eine Vielfalt an professionellen Übungsmöglichkeiten.

Dank der gemeinsam genutzten Moodle-Instanz muss nicht noch eine neue Schnittstelle geschaffen werden. Da die Inhalte dasselbe Format haben, können sie – nach Sicherstellung des Qualitätsstandards – anderen einfach zur Verfügung gestellt werden; entweder zur direkten Nutzung oder zur Weiterverarbeitung.

Didaktisch-methodisches Konzept

Das Projekt legt den Fokus auf eine gezielte Diagnose und das aufgrund dieser Diagnose selbständige Üben und Vertiefen von sprachlichen Lerninhalten, in denen die betroffenen Lernenden noch Schwierigkeiten haben, und ermöglicht dadurch ein differenziertes Lernen im Unterricht. Die Lernenden können in ihrem Lerntempo und Anspruchsniveau arbeiten und erhalten in formativen Erhebungen ein differenziertes Feedback zu ihrem aktuellen Lernstand. Sie können gezielt die Bereiche vertiefen, in denen sie noch Schwachstellen haben. Ihre Lernfortschritte reflektieren sie regelmässig. Eine individuelle digitale PSC-Liste und ein digitales Lernjournal dienen der Dokumentation und der Reflexion des Lernprozesses sowie der Zuweisung gezielter Aufgaben.

Wirkung

Wie teilweise schon erwähnt liegt der primäre Nutzen vor allem in der einfachen, zielgerichteten Zuweisung von qualitativ hochstehenden und auf die Problematik der Lernenden zugeschnittenen digitalen Übungssituationen und -aufgaben aufgrund der in der PSC-Liste festgestellten Lernproblematiken, was eine integrative individuelle Förderung unterstützt und die Begleitung von Lernenden in den separativen Fördergefässen erleichtert, sowie der Lernreflexion im Lernjournal. Die Übungsanlagen können anderen Schulen auch zugänglich gemacht werden.

SAMR-Modell

Erläuterung zum SAMR-Modell.

Im SAMR-Modell kann das Projekt in den Bereich Redefinition eingeteilt werden, weil es Aufgabenstellungen ermöglicht, welche vorher so nicht umsetzbar waren.

E-Portfolio - eingebettet in MS365Education

- Projektleitung: Ulrich Hofmann (ulrich.hofmann@zag.zh.ch), Laura Milicevic, Christian Greiner, Linda Owzar, Kathrin Koch (mediendidaktische Begleitung) und Andreas Sägesser (Externes Projekt-coaching)

- Institution: Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Winterthur (ZAG)

- Kontakt: ulrich.hofmann@zag.zh.ch

Produkt

Das Produkt ist ein E-Portfolio Kompendium: Es beinhaltet alle Materialien, Anweisungen, Beispiel-Portfolios und Vieles mehr und wird laufend erweitert.

Zugang zum E-Portfolio Kompendium gibt es für Personen bei "Sek ll Zürich" via 27-E-Portfolio Kompendium oder via TEAMS 27-E-Portfolio Kompendium -> Kanal Allgemein -> weitere -> Notizbuch für 27-E-Portfolio_Kompendium -> öffnen. Für Personen ausserhalb "Sek ll Zürich" gibt es Zugang via ulrich.hofmann@zag.zh.ch Bitte geben Sie die E-Mailadresse an, mit der Sie auf das Kompendium zugreifen möchten.

Projektvorstellung im Video-Call vom 30.06.2021

Beschreibung

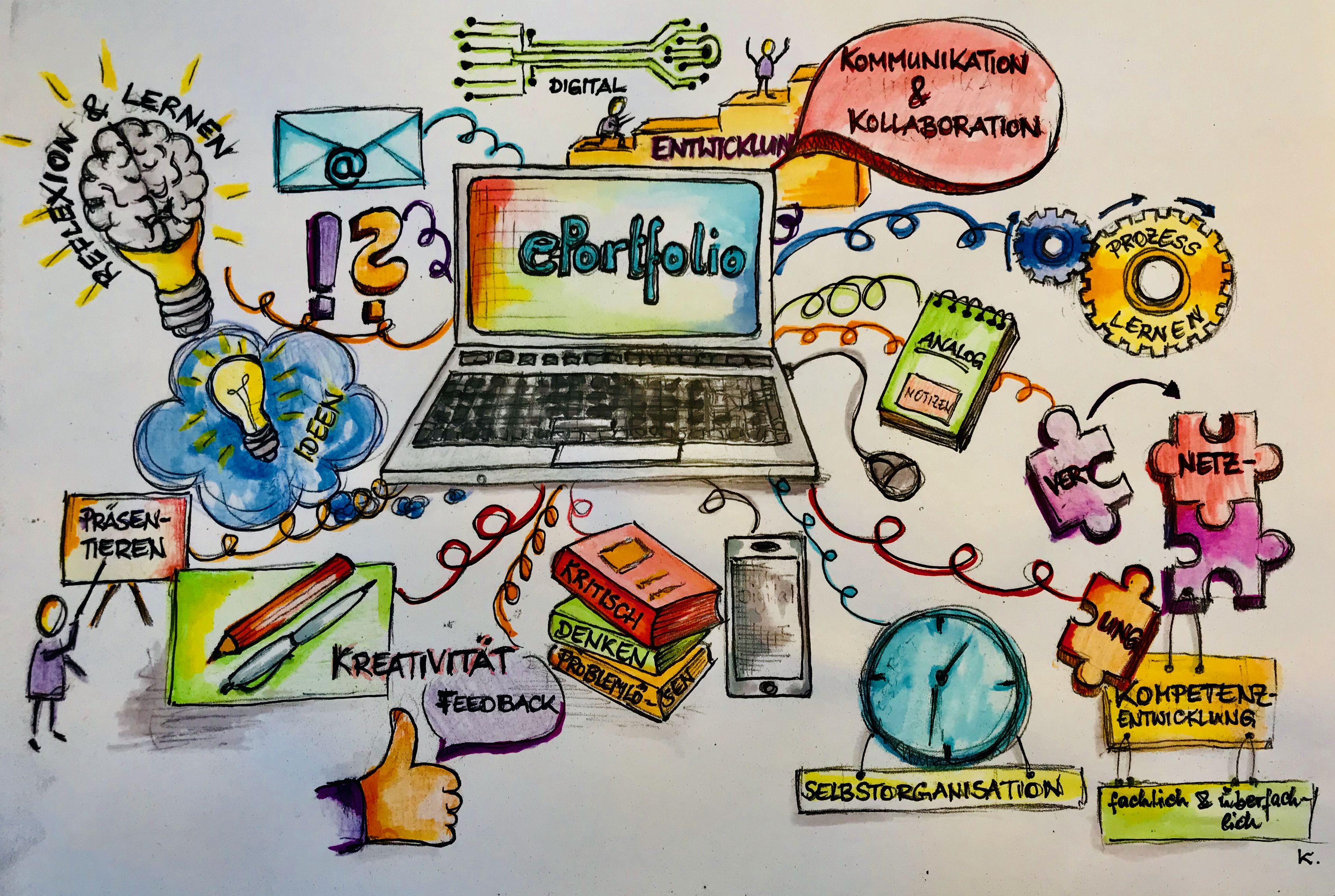

Das E in E-Portfolio steht für elektronisch und für Entwicklung. Es ist also ein elektronisches Entwicklungsportfolio und dient der Lernprozessbegleitung.

Der Aufbau richtet sich nach dem Kompetenzen-Ressourcen Modell (KoRe), der Situationsdidaktik und der Handlungskompetenzorientierung. Im E-Portfolio werden Fach- und überfachliche Kompetenzen abgebildet. Dazu werden im Laufe der Ausbildung Ressourcen entwickelt und gesammelt, die der Bewältigung von Praxissituationen dienen. Zudem werden die Lern- und Entwicklungsprozesse reflektiert und dokumentiert. Verschiedene Einträge im E-Portfolio dienen als Belege und werden mit den entsprechenden Kompetenzen verlinkt.

In diesem Projekt führen die Lernenden das E-Portfolio in OneNote. Im Rahmen der Einführung von M365Education am ZAG, steht OneNote den Lernenden kostenlos zur Verfügung. Es ist Teil des Projekts, die Eignung von OneNote als E-Portfolio zu testen und einen Weg zu finden, dass die Lernenden ihr E-Portfolio, nach Abschluss der Ausbildung am ZAG, unkompliziert in einen privaten (kostenfreien) Account überführen und somit weiterführen können. Durch das Einfügen von unterschiedlichen Dokumententypen, Fotos, Sprachmemos oder Links, ermöglicht OneNote die Verbindung von analogen und digitalen Lern-Aktivitäten. Anstelle von losen Dokumenten oder Dateien aus verschiedenen Fächern, ist das E-Portfolio der zentrale Sammelort für alle Lernprodukte, die während der Ausbildung entstehen. Da OneNote cloudbasiert ist, kann das E-Portfolio von allen Arten Endgeräten, überall abgerufen werden – z.B. auch aus der Praxis, wenn bei der Arbeit eine Frage auftaucht. Über die Suchfunktion mit Stichwortsuche werden gesuchte Inhalte schnell wiedergefunden.

Innovationspotential

Am ZAG wird auf das Schuljahr 2020-2021 M365Education und BYOD eingeführt. Das E-Portfolio bietet im Rahmen dieser Implementierung eine konkrete pädagogisch-didaktische Anwendung der digitalen Tools. Das Projekt wird in zwei FaGe Pilotklassen, fächerübergreifend mit Lehrpersonen aus der Berufskunde und ABU entwickelt. Damit unterstützt es den neuen ABU-Schullehrplan, der eine vermehrte fächerübergreifende Zusammenarbeit anstrebt. Einzelne Lernbelege können benotet werden und damit schriftliche Prüfungen ergänzen.

Das E-Portfolio eignet sich hervorragend für projektartigen Unterricht oder für die ABU-Vertiefungsarbeit. In der Zukunft wäre vorstellbar, dass anstelle einer klassischen Vertiefungsarbeit ein Präsentations-Portfolio erstellt wird. Noch etwas weiter in der Zukunft könnten sogar die schriftlichen QV-Prüfungen durch ein Präsentationsportfolio abgelöst werden.

Das ganze Projekt wird mit einem 21-st Century Mindset entwickelt. Die 4K werden gelebt. Kollaboration findet über Grenzen hinweg innerhalb des ZAG und via Innovationsfond / Digital Learning Hub Sek ll mit Lehrpersonen aus anderen Berufsfachschulen statt. « It’s all about sharing! » und « wenn man es teilt, wird es mehr! ». Da das Projekt aus Steuergeldern finanziert wird, sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. Auch diese Haltung entspricht dem 21. Jahrhundert.

Als Folgeprojekt könnte die Berufskunde an der Partnerschule Strickhof eingebunden werden. Weitere Einsatzorte für das E-Portfolio sind die Freifächer, Sport und vor allem der Stützunterricht. In Zukunft könnten Lernende auch Ressourcen aus den Lernbereichen Praxis und ÜK in ihrem E-Portfolio sammeln.

Das Ziel ist, dass Lernende das E-Portfolio über die FaGe-Lehre hinaus verwenden, an Fachtagungen, in Weiterbildungen oder wenn sie später einen HF Studiengang (am ZAG) in Angriff nehmen. Deshalb wäre ein Folgeprojekt in der Abteilung Höhere Fachschulen, z.B. Pflege HF erstrebenswert.

Im weiteren Verlauf könnten am ZAG weitere Programme der Grundbildung, der Höheren Berufsbildung und die modularen Bildungsgänge auf die Arbeit mit dem E-Portfolio setzen.

Zudem ist es hilfreich, wenn Lehrpersonen ihr persönliches E-Portfolio führen, um ihre Entwicklungs- und Lernprozesse zu dokumentieren, zu steuern und zu belegen. Gemäss "Lehrender bleibt auch immer Lernender" können sie so die Lernenden/Studierenden effizient coachen, da die persönlichen Erfahrungen einfliessen. Ausserdem könnte in Zukunft das E-Portfolio im Bereich Personalentwicklung/HRM am ZAG sehr gut eingesetzt werden für die individuelle Entwicklung der Mitarbeitenden.

Didaktisch-methodisches Konzept

Die Lernenden erstellen selbst ihr persönliches E-Portfolio. Dabei werden Sie durch Anleitungen und Aufträge für die konkrete Nutzung unterstützt. Sie haben die Datenhoheit über die gesammelten Inhalte. Sie geben der Lehrperson Einsicht und erhalten dafür förderorientierte Rückmeldungen zu ihrem Lern- und Entwicklungsprozess. Zudem können die Lernenden ihr E-Portfolio oder Teile daraus mit ausgewählten Lern-Partnerinnen teilen und sich mit gegenseitigem Peer-Feedback unterstützen. Die elektronische Form erlaubt Lerncoaching unabhängig von Raum und Zeit – etwas, was im Rahmen des Fernunterrichts im Frühjahrssemester 2020 besonders wertvoll gewesen wäre und vielleicht in Zukunft an Relevanz gewinnt.

Ziel und Produkt des Projekts ist ein E-Portfolio-Kompendium, welches ebenfalls in OneNote erstellt wird. Das ermöglicht einfaches Kopieren und Adaptieren von Inhalten für die einzelnen Klassen/Studiengänge. Dabei wird es allgemeingültige Grundlagen und fachspezifische Anteile geben.

Für die Einführung des E-Portfolio am ZAG ist ein Schneeballprinzip (Bottom-up) mit Unterstützung aus Schul-, Abteilungs- und Programmleitung angedacht:

Mit dem Schuljahr 2020 starten zwei FaGe Klassen, interdisziplinär mit je einer ABU und BK Lehrperson mit dem E-Portfolio in OneNote. Der E-Portfolio Leitfaden wird im laufenden Prozess erstellt und erweitert. Die Grundlagen des Leitfadens werden von ABU- und Berufskundelehrpersonen gemeinsam erstellt. Fachspezifische Anteile erstellen die jeweiligen Lehrpersonen für ihr Fach autonom. In den nächsten Jahren animiert das Zeigen von Good Practice Beispielen weitere ABU-BK-Lehrpersonen-Couples das E-Portfolio selbst zu nutzen und in ihren neuen Klassen einzuführen. Idealerweise springt der Funke auch auf andere Bildungsgänge in der Grund- und der höheren Berufsbildung über. Hilfreich wirken dabei der ausgearbeitete Leitfaden und die Unterstützung der Leitungen (Top Down-Support).

Wirkung

Mit dem Projekt Kompetenzzentren im Kanton Zürich und mit Bildungsplänen nach dem KoRe Modell wird ein Wechsel zu

Gamification

- Projektleitung: Robin Fürst (Deutsch)

- Institution: Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach

- Kontakt: robin.fuerst@kzu.ch

Die SuS wählen aus einem vorgegebenen Bücherkatalog Werke aus und erarbeiten diese in einem SoL-Ansatz selbständig. Die Gamification-Architektur dient dazu, das Lernen interessanter und transparenter zu gestalten.

Produkt

Youtube-Kanalmit Erklärvideos für Interessierte (inkl. Materialien als Anhang beim 2. Video)

Beschreibung

Intelligente tutorielle Systeme erstellen mit KI

- Projektleitung: Roy Franke, Christian Flury, Christian Hirt und Christian Roduner

- Institution: EB Zürich

- Kontakt: roy.franke@eb-zuerich.ch

Mit der Einführung von KI in intelligenten tutoriellen Systemen (ITS) wird erstmals die automatisierte, dynamische Schaffung individueller Lernpfade, die keiner vorherigen umfassenden Planung bedürfen, möglich. Dieser Ansatz verspricht, mit geringem Aufwand ein neues Mass an Individualisierung und Effizienz in den Lernprozess zu tragen.

Beschreibung

In vielen Berufen befinden sich Schulabgänger aus Gymnasien, sowie aus der Sek A oder B in den gleichen Klassen. Die Lernenden auf einem geeigneten intellektuellen Niveau anzusprechen ist nicht einfach. Unterforderung und Überforderung sind die Folge. KI-basierende intelligente tutorielle System (ITS) können einen Beitrag zur Lösung dieses Problems liefern. Es handelt sich um computerbasierte Systeme, die individuelle Anleitung und personalisiertes Feedback für Lernende bieten.

Bisher war die Entwicklung eines ITS eine grosse Herausforderung, weil das Bereitstellen verschiedener Lernpfade und Schwierigkeitsgrade sowie die zeitnahe und detaillierte Analyse des Verhaltens eines Lernenden im Verlauf des Lernprozesses enorm aufwändig war. Hauptgrund dafür war die «statische» Planung, die sämtliche Möglichkeiten voraussehen musste.

Nebst profunder Grundlagenarbeit zur Umsetzung bzw. Erstellung eines KI-basierenden ITS wird ein erster, praktisch einsetzbarer Prototyp erstellt, der die Funktionsfähigkeit demonstriert. Es wird aufgezeigt, wie eine breitere Anwendbarkeit erreicht werden könnte.

Bei erfolgreichem Abschluss soll in einem Folgeprojekt die Generalisierung der gewonnenen Konzepte erarbeitet und umgesetzt werden, mit dem Ziel, ITSs für Lernsequenzen in zahlreichen Fächern bzw. Berufen einsetzen zu können. Die notwendigen Anpassungen eines solchen Systems an die spezifischen Bedürfnisse einer Lehrperson sollen so einfach sein, dass sie von dieser selbst vorgenommen werden können.

Die Kombination des Konzepts eines ITS mit Mitteln der KI bietet die Chance, dem Ideal von individualisiertem Unterricht bzw. Lernen im Sinne der Binnendifferenzierung ein grosses Stück näher zu kommen. Die Heterogenität der Lernenden wird zur Chance statt wie so oft zum Hindernis. Wenn jede/r der Lernenden einem eigenen Lernpfad folgt, werden der gezielte Austausch über das Gelernte und die gemachten Erfahrungen ungemein wichtig. Eine Lehrperson kann mit der gewonnenen Zeit ihren Fokus genau auf diesen Punkt richten und somit ihren Aufwand in «Quality Time» für die Lernenden umsetzen.

Der dynamische Charakter von Large Language Models (LLMs) bietet die Chance, den in herkömmlichen ITSs stark limitierenden Aspekt des Vorhersehens aller möglichen Verästelungen des Systems zu überwinden. Neu soll sich der Lernpfad jedes/er Lernenden aufgrund seiner/ihrer Lernfortschritte laufend automatisch anpassen. Möglich wird dies aufgrund von unverzüglichem Feedback zu den Leistungen jedes/er Lernenden, was wiederum das Verständnis verbessert und den Lernprozess beschleunigt.

Es besteht die Aussicht, mit Hilfe von KI die Erstellung von ITSs enorm zu vereinfachen und sie damit zum ersten Mal in breiterem Umfang einsetzbar zu machen. Damit wird ein Beitrag zur vieldiskutierten Individualisierung des Unterrichts bzw. des Lernens geleistet.

Didaktisch-methodisches Konzept

Der Lernprozess läuft für Lernende folgendermassen ab:

1. Einstufung und Profilerstellung: Zu Beginn werden Wissensstand und Lernstil jede/er Lernen-den bewertet, um ein individuelles Lernerprofil zu erstellen.

2. Personalisierter Lernpfad: Basierend auf dem Profil erstellt das ITS einen personalisierten Lern-pfad mit spezifischen Inhalten und Übungen.

3. Interaktives Lernen: Der Lernende arbeitet durch die bereitgestellten Materialien, Übungen und Aktivitäten, oft mit multimedialer Unterstützung.

4. Kontinuierliches Feedback: Das System gibt sofortiges Feedback zu Antworten und Aktivitäten, ermöglicht die Reflexion und fördert das selbstgesteuerte Lernen.

5. Anpassung und Fortschritt: Der Lernpfad passt sich kontinuierlich an den Fortschritt und die Bedürfnisse des Lernenden an, wobei neue Herausforderungen und Inhalte integriert werden.

6. Bewertung und Reflexion: Regelmässige Bewertungen messen den Fortschritt und helfen den Lernenden, ihren Lernerfolg zu reflektieren.

• Adaptive Lernpfade personalisieren den Lernprozess basierend auf dem individuellen Fortschritt und den Bedürfnissen des Lernenden; so wird Unter- und Überforderung vermieden .

• Interaktives Lernen: Einsatz von interaktiven Elementen wie Quizzes, Simulationen und Spielen fördert das Engagement und das Verständnis.

• Problemorientiertes Lernen: Die Konfrontation der Lernenden mit realen oder hypothetischen Problemen fördert das kritische Denken und die Problemlösungsfähigkeiten.

• Feedback und Reflexion: Bereitstellung von sofortigem, personalisiertem Feedback und Reflexionsmöglichkeiten über das eigene Lernen.

Wirkung

Ein dynamisches ITS verspricht eine langfristige Nutzbarkeit aufgrund seiner designbedingten Anpassungsfähigkeiten. Allerdings lässt die schnelle technische Entwicklung mutmassen, dass ein solches System ohne kontinuierliche Updates schnell veralten könnte. Eine Beurteilung dieser Sachlage wird ebenfalls ein Projektresultat sei und bildet wiederum einen der Inputs für das Folgeprojekt.

Grundsätzlich ist ein ITS in jedem Schultyp und in jedem Fach/ Beruf einsetzbar. Wie ein Pfad für das Übertragen des Systems in jede der beiden Dimensionen aussehen könnte und wie aufwändig dies ist, wird eines der Ergebnisse des Projekts sein und als Basis für das angestrebte Folgeprojekt dienen.

SAMR-Modell

Im SAMR-Modell kann das Projekt in den Bereich "Redefinition" eingeteilt werden, da es eine neue Art von Aufgabenformat ermöglicht, welches vorher so nicht denkbar war.

LifeLongLearning

- Projektleitung: Vera Benz, Benjamin Gmür, Marius Roth und Marc-André Zehnder

- Institution: BBW Winterthur

- Kontakt: vera.benz@bbw.ch

Das Lernen hört mit Abschluss der Schulzeit nicht auf. Im Gegenteil – oft brauchen wir es sogar mehr als zuvor, z.B. für ein Studium. Doch wie lernt man Lernen? Was braucht es, um sinnvoll, nachhaltig und effizient lernen zu können? Hier greift unser Projekt LifeLongLearning.

Beschreibung

Der Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II – in diesem Fall die BMS – ist nicht einfach. Ein grosses neues Schulhaus, Unterricht an unterschiedlichen Standorten, viele neue Gesichter und die zunehmende Selbstverantwortung und -organisation. All dies muss neben der grossen Menge an Unterrichtsstoff bewältigt werden. Zahlreiche Lernende hatten eine mehrjährige Pause nach ihrer Berufsausbildung und steigen nun in die BM2 ein. Dies zum Teil prüfungsfrei, denn das neue Reglement sieht vor, dass eine EFZ-Abschlussnote von mindestens 5 den Zugang zur BM2 gewährleistet. Somit fällt der Prüfungsdruck erst einmal weg und somit auch das Lernen, Repetieren und Stoff-Einteilen vor dem Schuleintritt.

Mithilfe von Lern- und Arbeitsstrategien lässt sich nicht nur dieser Übergang, sondern auch die gesamte BMS-Schulzeit und ein daran anknüpfendes Studium erfolgreicher bewältigen. Und genau da liegt unser Fokus, das Kernstück unseres Projektes: Das nachhaltige Vermitteln von Lern- und Arbeitsstrategien, die unsere Lernenden und Studierenden während und nach ihrer BMS-Zeit – also z.B. an der Fachhochschule oder Universität - nutzen können. Die Studierfähigkeit wird erhöht und damit auch der zukünftige Studienerfolg. Somit ist die Vermittlung von Lernstrategien auch ein wertvolles Instrument zur Bildungsgerechtigkeit.

Das Projekt LifeLongLearning startete bereits im Schuljahr 2022/2023 und ist auf zwei Jahre ausgelegt. Diese Projektskizze bzw. -eingabe beinhaltet daher zusätzlich den aktuellen Projektstand.

Innovationspotenzial

Bisher wurden an der BBW ausgewählte Lernstrategien als «grosses Ganzes» vor allem zu Beginn des Schuljahres im Rahmen einer Einführungsveranstaltung zu Lern- und Arbeitstechniken (LAT) vermittelt. Die Lernenden hatten daraus resultierend einen Überblick über die Thematik und konnten Strategien ausprobieren, die ihnen ihres Ermessens nach fehlen. Die Hauptinnovationen des Projekts LifeLongLearning bestehen einerseits in der Systematisierung und andererseits in der Individualisierung der Lernkompetenzförderung als schulweites Thema.

Ausgehend von einer systematischen Erfassung des Nutzungsverhaltens bezüglich verschiedener Lern- und Arbeitsstrategien auf Ebene des einzelnen Lernenden, der Klasse und der Gesamtschule sollen gezielte Angebote zur Lernstrategieförderung auf allen drei Ebenen erarbeitet und weiterentwickelt werden. Mit Blick auf das Ziel der Individualisierung und Systematisierung bietet eine Erfassung der individuellen Lernstrategie-Nutzung die Möglichkeit zur Sensibilisierung, Früherkennung und folglich gezielten Beratung und Begleitung von Lernenden. Die Lernenden werden mit Eintritt in die BMS motiviert, sich mit ihrem eigenen Lernverhalten auseinanderzusetzen und dieses zu reflektieren. Ressourcen und Entwicklungspotentiale werden sichtbar, die im Anschluss für die Planung, Gestaltung und Unterstützung des Lernprozesses genutzt werden können. Auf Ebene der Schule können die gewonnen Daten wiederum in anonymisierter Form für die bedarfsgerechte Gestaltung von Unterstützungsangeboten genutzt werden.

Eine Systematisierung erfolgt nicht nur auf der Ebene der Erfassung der Lernstrategie-Nutzung von Lernenden. So geht es zweitens nicht mehr nur um eine punktuelle theoretische Vermittlung von Wissen zu ausgewählten Lernstrategien. Das Projekt umfasst verschiedene Teilprojekte zur nachhaltigen und systematischen Förderung von lernstrategischen Kompetenzen bei Lernenden und Lehrpersonen innerhalb der Schule. Dabei wird das Projekt vernetzt gestaltet, verschiedene Disziplinen arbeiten zusammen. Der Lead liegt in der Fachschaft Sozialwissenschaften, ausgewiesene Psychologen und Soziologinnen arbeiten die theoretischen Grundlagen auf, Lehrpersonen aller Disziplinen helfen bei der Implementierung in den Schulalltag.

Systematisierung bedeutet drittens, dass wir uns bei der Lernstrategie-Förderung im Hinblick auf die vermittelten Inhalte, die verwendeten Methoden und das Vorgehen an theoretisch fundierten und empirisch als wirksam erwiesenen Quellen orientieren. Diagnostik und Förderangebote orientieren sich an einem gemeinsamen theoretischen Rahmenmodell von Martin und Nicolaisen (2015). Eine weitere Innovation bildet die Verknüpfung von Face-to-Face und digitalen Elementen, die Abwechslung von Hol- und Bring-Angeboten und das zeitlich und örtlich unabhängige Zurverfügungstellen von Inhalten. Dabei werden die Angebote, Ressourcen, etc. in einem zentralen Ressourcenpool im schulinternen LMS OLAT gebündelt und Lernenden sowie Lehrenden zugänglich gemacht. Als weiteres Innovationspotenzial ist schliesslich die Option zu nennen, dass LifeLongLearning als Koffer-Projekt auch für andere Schulen verwendet werden kann. Erfahrungen an der BMS BBW können im nächsten Schuljahr noch eingebracht werden und damit kann das Projekt weiterentwickelt und verbessert werden. Ab Schuljahr 2024/25 könnte LifeLongLearning intra- und interkantonal genutzt werden.

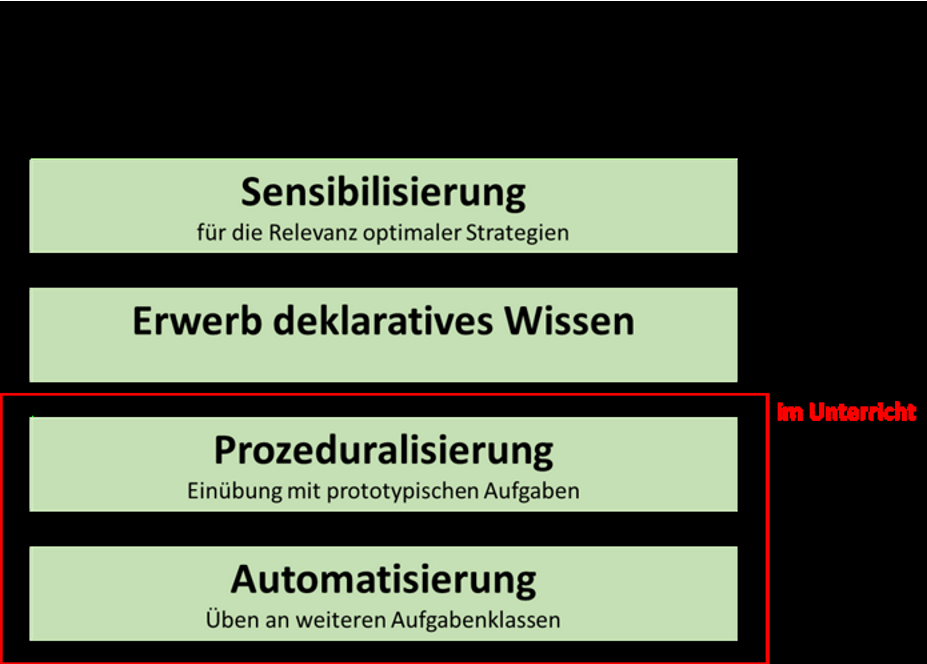

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Vermittlung von Lernstrategien gibt es eine Vielzahl an Fachliteratur. Wegweisend ist nach wie vor der von Friedrich/Mandl (1992) präsentierte Ansatz, wo zunächst zwischen indirekter und direkter Förderung unterschieden wird. Indirekte Förderung über Situationsgestaltung gehört zum didaktischen Repertoire einer jeden Lehrperson, besonderes Interesse kommt in unserem Rahmen der direkten Förderung zu, wo «Prinzipien des effektiven Lernens und Denkens explizit genannt und vermittelt [werden], und […] Gelegenheit gegeben [wird], diese Prinzipien an speziell hierfür ausgewählten Aufgaben zu üben» (Friedrich/Mandl 1992, S. 29). In Anlehnung an vorangehende Arbeiten präsentieren die Autoren folgendes 4-Schritte-Modell (vgl. ebd., S. 31ff.), welches uns als «theoretischer Überbau» für die Förderung von Lernstrategien dient:

1. Schritt: Sensibilisierung für die Relevanz optimaler Strategien

Für die «Aufrechterhaltung von Strategien über die Trainingsphase hinaus» (ebd.) sei es gemäss Friedrich/Mandl (1992) unabdingbar, die Lernenden von deren Nutzen zu überzeugen. Die Autoren schlagen hierfür Selbstreflexion, die Präsentation und Demonstration von verschiedenen Modellen und Strategien und deren Vergleich vor.

Umsetzung im Projekt LifeLongLearning: Mit einer erweiterten Einführungsveranstaltung zum Thema Lernstrategien in den ersten Schulwochen wird dem Thema von Beginn weg Gewicht verliehen. Jeder und jede neu eintretende BM-Lernende nimmt obligatorisch an der vom LLL-Team geplanten und durchgeführten Veranstaltung teil. In diesem Rahmen werden die Lernenden zur Relevanz von Lernstrategien für den Lernerfolg an der BMS und später im Studium sensibilisiert. Dies erfolgt über die Vermittlung von Fakten und Forschungsergebnissen zum «Erfolgsfaktor» Lernstrategien. Die Lernen-den werden zudem gebeten, Ihre individuellen Lernstrategie-Profile (Spiderwebs) an die Veranstaltung mitzubringen und werden darüber aufgeklärt wie diese interpretiert werden können. Schliesslich vermittelt die Einführungsveranstaltung Wissen über den Lernprozess (Wie funktioniert unser Gedächtnissystem? / Was geschieht im Gehirn beim Lernen?) und regt dazu an Lernwissen über sich selber aufzubauen (Wie lerne ich persönlich und weshalb?).

Evaluation und Learning: Der interaktive Charakter der Veranstaltung, in der auch Lernende zu Ihren Erfahrungen mit Lernstrategien zu Wort kommen und Fragen stellen können, soll beibehalten werden. Für die Zukunft soll zudem geprüft werden, ob auch ehemalige BMS-Lernende bzw. Studierende an der Einführungsveranstaltung einbezogen und zum Nutzen von Lernstrategien zu Wort kommen. Ebenfalls sollen auch alle Lehrpersonen die Veranstaltung besuchen, um auch im Lehrkörper für das Thema weiter zu sensibilisieren.

2. Schritt: Erwerb von deklarativem Wissen über die jeweilige Strategie

Lernende müssen sodann das deklarative Wissen über Lernstrategien erwerben. Umsetzung im Projekt LifeLongLearning: Im Rahmen der Einführungsveranstaltung wird den Teil-nehmenden entlang der vier Lernstrategie-Kategorien (kognitive, metakognitive, Stütz- und Motivations-strategien) aus dem LSN-Fragebogen Wissen zu ausgewählten Strategien und Techniken vermittelt. Diese müssen jedoch zwingend im Unterricht noch einmal repetiert und vertieft werden. An einer Schilf-Tagung haben wir deswegen die Fachschaften darum gebeten, die von uns präsentierten Strategien auf ihr Fach hin zu reflektieren und nach Möglichkeiten der Umsetzung zu suchen.

3.Schritt: Prozeduralisierung

Mit

Molekularvisualisierung Chemie

- Projektleitung: Tilmann Geldbach und Michael Bleichenbacher

- Institution: KS Zürich Nord

- Kontakt: tilmann.geldbach@kzn.ch

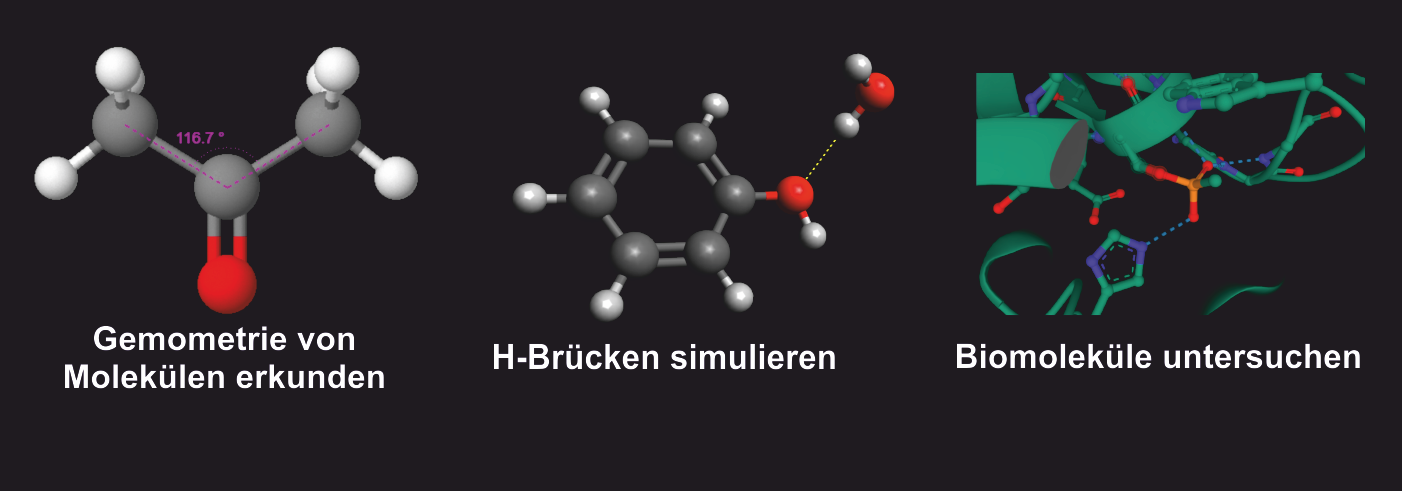

Bindigkeit, Geometrie und zwischenmolekulare Kräfte von Molekülen im computergestützten (Selbst-)Unterricht in Chemie

Produkt

Als Produkt stehen Arbeitsblätter und weitere Unterlagen hier als ZIP-Datei (23MB) zum Download zur Verfügung. Interessierte finden zusätzlich hier die Essenz eines Impulsworkshops zum Projekt von Mai 2024 (inkl. Link zur Videoaufzeichnung).

Beschreibung

Qualitatives Lernen

- Projektleitung: Christian Roduner (Kontaktperson; christian.roduner@bbw.ch) und Mirjam Sidler (mirjam.sidler@bbw.ch)

- Institution: Berufsbildungsschule Winterthur

- Kontakt: christian.roduner@bbw.ch

Wer weg will vom Theoriefokus, Noten, Fachseparierung, fixem Stundenplan und Einzelkämpfertum in der Lehre, findet in diesem Projekt Ideen und Unterstützung.

Produkt

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Auf das Erstellen eines eigentlichen Produkts wurde verzichtet. Interessierten Schulen wird das Projekt "TransScolar" empfohlen.

Beschreibung

Salze-Metalle-Stöchiometrie

- Projektleitung: M. Krug, C. Bütikofer, C. Gisler, J. Muhr, R. Formisano, M. Furlotti, C. Luginbühl, A. Dinter

- Institution: Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene, Zürich

- Kontakt: markus.krug@kme.ch

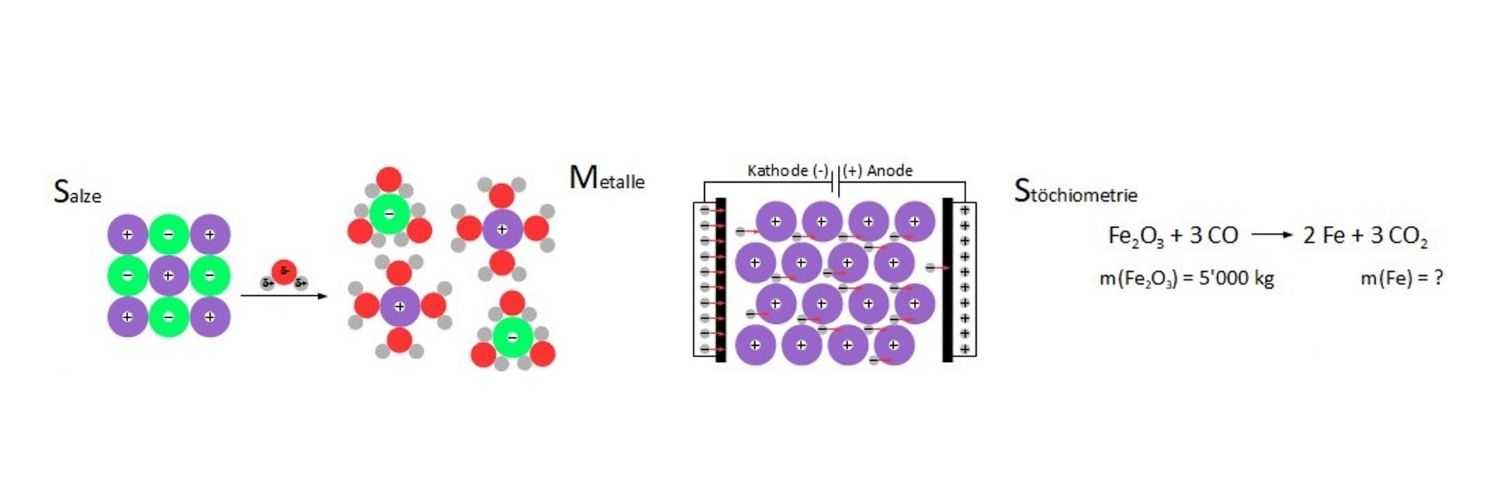

Ziel dieses Projekts ist die Erstellung einer digitalen Selbstlerneinheit über Salze-Metalle-Stöchiometrie.

Produkt

Die umfangreiche, multimediale und interaktive Selbstlerneinheit zu "Salze-Metalle-Stöchiometrie" wurde in OneNote organisiert. Über diesen Link kann auf die Onlineversion des OneNote zugegriffen werden (die Berechtigungen sind so eingestellt, dass jeder darauf zugreifen und auch bearbeiten kann).

Die OneNote-Paketdatei kann über diesen Link erreicht und heruntergeladen werden.

Beschreibung

Selbstverantwortliches Lernen mit KI im Englisch

- Projektleitung: Michael Beusch, Preethy Alex, Marija Josifovic, Ralph Kilchenmann (und Hansjürg Perino als Experte)

- Institution: KS Rychenberg, KS Uetikon, KS Unterland und KS Hottingen

- Kontakt: michael.beusch@krw.ch

Dieses Projekt versucht, die positiven Aspekte der KI im Englischunterricht nutzbar zu machen, indem die Lernenden lernen, KI zu nutzen, um Sprachfertigkeiten und eigenständige Lernprozesse zu fördern.

Beschreibung

Soweit wir das beobachten können, nutzt die grosse Mehrheit der Lernenden auf SekII-Stufe KI, insbesondere ChatGPT, selbständig, währenddem KI nicht von vielen LP im Unterricht eingesetzt wird.

Einige LP sagen, sie hätten mit dem Einsatz von KI sogar Mehraufwand, z.B. beim (Vor-)Korrigieren von Texten der Lernenden durch KI, weil sie dann doch alle von KI produzierten Kommentare überprüfen müssten, insbesondere bezüglich ‘Halluzinationen’. Ausserdem bezweifeln viele, ob sich der beträchtliche Initialaufwand lohne, weil es gewisse KI-Tools vielleicht nach kurzer Zeit gar nicht mehr gebe. Unser Projekt hat das Potential, eben solchen Initialaufwand durch die Erfahrungen, die wir weitergeben, beträchtlich zu senken. Zudem steht beim Sprachtraining die genaue Faktenlage nicht immer im Vordergrund. Die Tools produzieren jedoch korrekte und vielfältige Sprache und können Regeln erklären oder Fehler verbessern (mit Erklärung), was die LP potenziell entlastet.

Was Hattie in seinen Studien gezeigt hat (und in seiner kürzlich erschienenen Publikation «The Sequel» erneut unterstreicht), kann mit Hilfe von KI-Tools nun effektiv umgesetzt werden: viel Feedback, möglichst unmittelbar und mit Hinweisen «where to go next». KI kann beim Einüben von grammatikalischen Strukturen, Hörverständnis, Sprechen, Schreiben, sowie der Vertiefung in (literarische) Texte genau dies tun – auf individueller Basis – und dadurch Vertrauen aufbauen in die eigenen Sprach- und Interpretationsfähigkeiten. Dies antizipiert und erleichtert eine spätere Interaktion mit einem menschlichen Gegenüber, z.B. bei der Diskussion eines Ausschnitts aus einem literarischen Text im Klassen-

Plenum oder gar an der mündlichen Maturaprüfung. Ausserdem können die Lernenden lange Zeit selbstständig arbeiten und jeweils entscheiden, wieviel mehr sie noch üben müssen oder wollen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Wir führen die Lernenden auf möglichst allen 4 bzw. 6 Jahrgansstufen des Gymnasiums ein in den stufengerechten Umgang mit KI-Tools und regen an, das Potential dieser Instrumente für ihr Lernen auszuloten. Nach einer Einführungsphase gibt es genug Zeit, um während der Lektionen, begleitet, Erfahrungen mit KI zu machen, und dabei schnell viel zu lernen und auch viel Spass zu haben. Nebst Sprechen, Lesen und Hören wird es auch einen Fokus auf Schreibprozesse geben. Unter Einbezug des Konzepts der Eigenverantwortung im Lernprozess und mit klaren Regeln zur Deklaration der Herkunft und Produktion von Inhalten wird auch projektartiges Arbeiten zu zweit oder in kleinen Gruppen auf der Sek II-Stufe möglich sein. Wir dokumentieren dann, was gut funktioniert hat, damit andere Lehrpersonen deutlich weniger Aufwand bei der Vor- und Nachbereitung haben, wenn sie Ähnliches versuchen wollen.

Didaktisch-methodisches Konzept

Einführung in die Handhabung der zu benutzenden KI-Tools. Abstecken des Ranges von möglichen Lernzielen in der aktuellen Phase des Unterrichts. Bestimmen, wie diese Ziele überprüft werden, und wann sie als erreicht gelten und wieviel Zeit insgesamt für eine Phase zur Verfügung steht.

Dann in Eigenverantwortung individuell, zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten. Support durch die Lehrperson

bezüglich Sprachlichem, Inhaltlichem, Technischem, bei Kleingruppen auch bezüglich Zusammenarbeit – wo gefragt oder notwendig.

Wirkung

Die Lernenden erfahren, wie sie in grosser Eigenverantwortung durch die Unterstützung von KI selbstständig ihre Lernprozesse steuern und beschleunigen können. Sie lernen, ihre eigenen Sprachprodukte zu entwickeln und mit Selbstvertrauen digital zu dokumentieren und dann (stolz) analog oder digital zu präsentieren.

Der Mehrwert für Englisch-Lehrpersonen (und Lehrpersonen weiterer moderner Fremdsprachen) an vielen Schulen wird beträchtlich sein, wenn wir zeigen können, welche Unterstützung und Beschleunigung der Lernprozesse mit dem Einsatz von KI-Tools erreicht werden kann, und dazu konkrete Lernwege erarbeiten, welche die LP entlasten.

SAMR-Modell

Im SAMR-Modell kann das Projekt in den Bereich "Redefinition" eingeteilt werden da es Aufgabenformate ermöglicht (dank KI), welche so vorher nicht möglich waren.